Tra le conseguenze devastanti del cambiamento climatico, i riflettori sono spesso puntati sulle cose a cui possiamo dare un prezzo, come i danni alle infrastrutture e alle proprietà o la distruzione dei raccolti a causa di un uragano. Tuttavia, i rischi climatici minacciano anche di causare un’ampia gamma di impatti intangibili in tutto il mondo. Ad esempio, nei Piccoli Stati Insulari in Via di Sviluppo, l’innalzamento del livello del mare mette le comunità a rischio di perdere non solo le loro terre e i loro mezzi di sostentamento, ma anche il loro patrimonio culturale, la loro identità e persino la loro lingua.

In altre parole, ci sono aspetti della vita umana che non possono essere considerati come beni materiali che possono essere quantificati finanziariamente. Inoltre, qualsiasi tentativo di attribuire un valore monetario alla perdita di vite o di salute umana solleva serie questioni etiche. Sebbene l’Alleanza dei Piccoli Stati Insulari sia stata in prima linea nel sollevare queste questioni fin dagli anni ’90, il concetto di perdita e danno non economico (NELD) è emerso solo relativamente di recente come questione politica nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.

La Conferenza sul clima delle Nazioni Unite del 2012 (COP18), tenutasi a Doha, ha menzionato formalmente la NELD per la prima volta ed è considerata una pietra miliare nel riconoscere la necessità di affrontare questa realtà altrimenti trascurata. Da allora, la NELD è stata inclusa nel Meccanismo Internazionale di Varsavia per le perdite e i danni e nell’Accordo di Parigi. Tuttavia, manca ancora un consenso su come definire e valutare la NELD. Un approccio completo per affrontare e compensare questi impatti del cambiamento climatico è ancora più lontano.

Per contribuire a far avanzare il dibattito, Franciscans International ha co-organizzato un evento collaterale durante la 56esima Sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite per esplorare le dimensioni etiche e dei diritti umani della NELD. Questa discussione, che ha riunito il nuovo Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, esperti di diritti umani e rappresentanti della base, è stata parte degli sforzi in corso da parte della società civile per rendere questo tema parte integrante delle deliberazioni delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.

Una distinzione sfocata

Uno dei fili conduttori dell’evento è stata la complessità della questione. La distinzione tra perdite e danni non economici ed economici a volte può essere confusa e l’uno può riversarsi sull’altro. Ad esempio, il danno ad un ecosistema dovuto al cambiamento climatico sarebbe considerato una perdita non economica, mentre la perdita di cibo che ne deriva sarebbe economica. Come ha spiegato Kira Vinke dell’Unità Clima del Consiglio tedesco per le relazioni estere: “Le perdite e i danni non economici sono alla base di altre perdite che possono sembrare più urgenti. Tuttavia, se non siamo in grado di affrontare queste perdite e questi danni non economici, non saremo in grado di risolvere la crisi a cascata che ne deriva”.

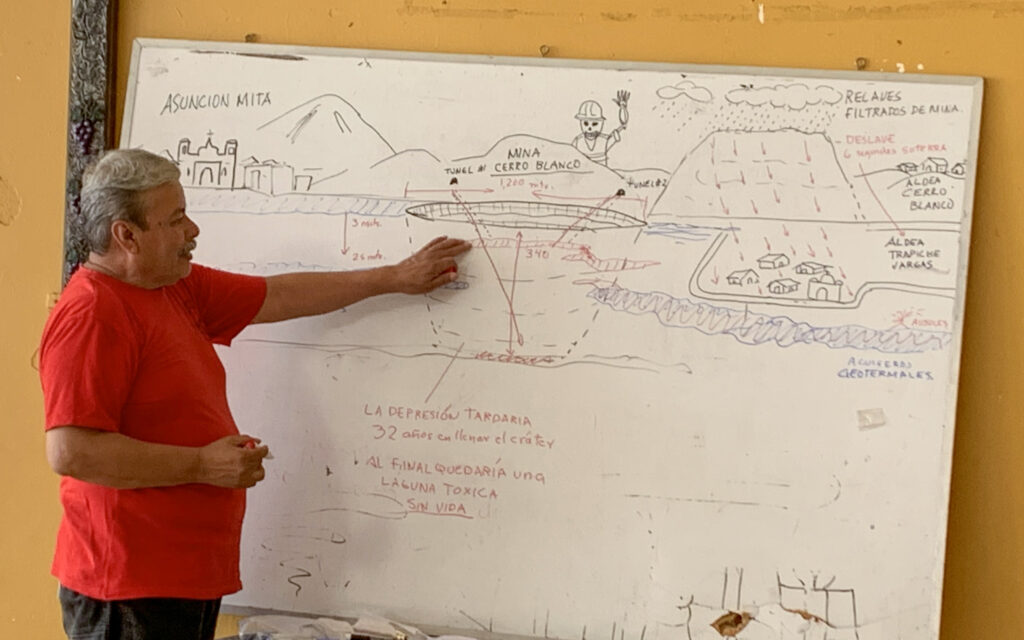

Queste sfide stanno già interessando molte delle comunità con cui lavoriamo in Franciscans International. Ad esempio, le aree rurali dell’America Centrale sono state colpite da siccità prolungate e da eventi meteorologici estremi. La conseguente scarsità di cibo, unita ad altri fattori economici, continua ad alimentare gli sfollamenti. “Le perdite e i danni non economici possono includere varie dimensioni della mobilità umana, ossia lo sfollamento, la perdita del territorio, la perdita del patrimonio culturale o la perdita delle conoscenze locali”, ha detto Ana Victoria López, che ha rappresentato la Rete Francescana per i Migranti durante il Consiglio dei Diritti Umani.

Colmare il divario

Nonostante la sua rilevanza e urgenza, il concetto di perdita e danno non economico è ancora lontano dall’essere pienamente operativo nelle politiche di mitigazione dei danni causati dal cambiamento climatico. Il Fondo per le perdite e i danni, istituito nel 2022 in linea con l’Accordo di Parigi, dovrebbe aiutare a compensare i Paesi in via di sviluppo per gli impatti negativi del cambiamento climatico. Tuttavia, a causa della mancanza di finanziamenti, il fondo copre attualmente meno dell’1% dei costi annuali stimati. Non è ancora chiaro se il fondo coprirà effettivamente il NELD.

Tuttavia, come ha affermato Rina Kuusipalo, in rappresentanza dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, durante l’evento, “La determinazione del valore è effettivamente più difficile per quegli interessi che non sono soggetti a transazioni di mercato, come la perdita di persone care […] ma il fatto che siano difficili da misurare o stimare con standard monetari non li rende meno reali e non c’è motivo per cui la persona danneggiata non debba essere risarcita”.

Al centro della discussione sulla NELD ci sono la dignità della persona umana e la protezione dell’ambiente. Attraverso questa lente, le perdite delle persone non si riducono a quelle economiche – vengono presi in considerazione gli impatti sociali e psicologici, tracciando un’immagine più ampia di ciò che significa essere umano.

Prossimi passi

L’evento ha anche evidenziato l’importanza delle organizzazioni basate sulla fede nell’affrontare la questione della NELD, grazie ai loro legami profondi e spesso di lunga data con le comunità colpite. La vicinanza è essenziale sia per comprendere appieno il debito delle loro perdite, sia per capire come la mancanza di finanziamenti e di misure di adattamento stia avendo un impatto sulle vite. Elena Cedillo, in rappresentanza del Forum Interreligioso di Ginevra che include FI, ha anche sottolineato che queste organizzazioni possono fornire un senso di appartenenza e di comunità che è essenziale nei momenti di crisi.

Un modo in cui FI assumerà questo ruolo è quello di sollevare la questione della NELD in occasione della prossima COP29 a Baku, in Azerbaigian. In quella sede, così come attraverso altri meccanismi delle Nazioni Unite, continueremo a sostenere un approccio basato sui diritti umani alle perdite e ai danni economici e non economici, sottolineando l’importanza di cogliere tutti i loro aspetti, compresi quelli che non sono facilmente quantificabili ma che sono fondamentali per il benessere, la resilienza e la dignità delle persone.

Si tratta di una traduzione automatica. Ci scusiamo per gli eventuali errori che ne derivano. In caso di divergenze, fa fede la versione inglese.