Au Brésil, l’administration de Jair Bolsonaro (2019-2022) a poussé à l’intensification de l’exploitation minière, y compris sur des terres indigènes protégées. Ces mesures régressives ont accéléré non seulement la déforestation, mais aussi la perte de biodiversité, la contamination des sources d’eau par le mercure, l’insécurité alimentaire et les risques sanitaires pour les populations locales. Depuis l’entrée en fonction du président Luiz Inácio Lula da Silva au début de l’année, le nouveau gouvernement brésilien s’est engagé à expulser les mineurs illégaux des terres indigènes et à apporter une assistance médicale aux populations touchées, en particulier sur le territoire des Yanomamis.

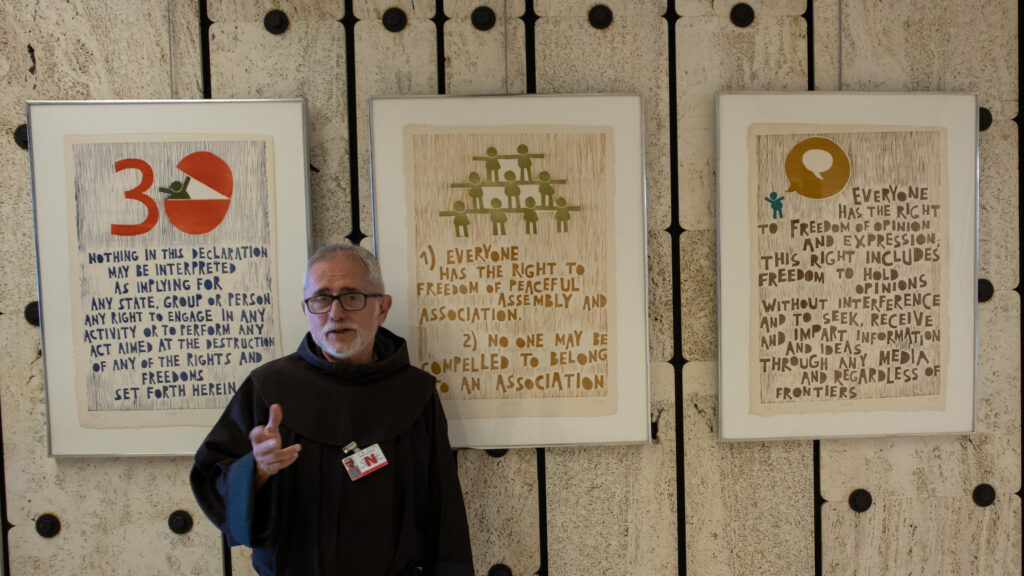

Nous avons rencontré le frère Rodrigo Péret OFM, qui vit dans l’État du Minas Gerais, connu pour être « l’entrepôt » des richesses minérales. FI a discuté de son travail sur les violations de l’environnement et des droits humains résultant de l’exploitation minière illégale, et de la façon dont le changement d’administration donne l’opportunité d’obtenir une meilleure responsabilisation des industries extractives, plus récemment par le biais du mécanisme de l’examen périodique universel (EPU) de l’ONU.

Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre travail, en particulier sur les questions minières ?

Je m’appelle Rodrigo, je suis un frère franciscain qui vit dans la ville brésilienne d’Uberlândia, et j’appartiens à la Custodie franciscaine du Sacré-Cœur. Je suis né dans l’État de Minas Gerais, où deux grandes catastrophes minières (2015 et 2019) ont tué au total 291 personnes, détruit les bassins de deux rivières et affecté des milliers de personnes. Depuis, il n’y a pas eu de justice ni de véritable réparation. Depuis les années 1980, je travaille également sur les conflits fonciers et les réformes agraires, car de nombreuses personnes dépendent de la terre pour survivre, que ce soit pour se loger ou se nourrir. J’ai ensuite commencé à m’intéresser aux questions liées à l’exploitation minière car, dans l’État du Minas Gerais, l’extraction de phosphates, de niobium et d’autres éléments a des répercussions importantes sur l’environnement. Il convient de noter que cette région se trouve dans le biome Cerrado, qui couvre 25 % du Brésil et constitue l’un des écosystèmes les plus importants au monde.

Qu’est-ce qui vous a incité à entreprendre ce travail ? Et quel est le lien avec votre vocation de frère franciscain ?

Mon inspiration vient de François. Lorsqu’il a étreint les lépreux, cela signifiait qu’il étreignait tous ceux qui étaient exclus. Quand je me suis installé dans l’État du Minas Gerais, dans la région du Triângulo Mineiro, je me suis demandé qui étaient les exclus de notre société : ceux à qui je devais dédier ma vie en tant que personne consacrée. Ce n’est pas seulement un travail, c’est aussi un mode de vie. J’ai étudié le génie civil, ce qui m’a aidé à mieux comprendre les questions minières et environnementales, et donc à mieux servir les gens. C’est dans cette perspective que je conçois ma vie, un évangile qui a une dimension sociale et environnementale.

Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui ?

Je pense que le principal défi est de savoir comment nous comprendre dans un monde consumériste. Aujourd’hui, nous parlons de la transition énergétique vers ce que l’on appelle les « énergies propres ». Mais si le lithium et d’autres éléments – métaux et minéraux – sont nécessaires pour développer ces technologies, cela signifie qu’il faut augmenter l’exploitation minière, ce qui va accroître la pression sur les territoires, entraînant davantage de conflits et de destructions. Le deuxième défi est de savoir comment approcher ceux qui souffrent le plus du changement climatique. Parce qu’il n’a pas le même impact partout et sur tout le monde, c’est une question que nous devons aborder. Le dernier défi est de savoir comment construire un nouveau monde à partir de cela, avec plus de respect pour cette planète, la Terre mère, qui nous nourrit et nous gouverne.

Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ?

C’est d’avoir compris que Dieu est partout. Même dans l’extrême pauvreté, les gens ont leur propre dignité, et la vie est là. Mais quand les droits fondamentaux sont menacés, il faut travailler avec tous les outils existants, d’où l’importance d’être dans les discussions à l’ONU et au niveau local. Il s’agit également de pouvoir utiliser ces instruments dans une perspective différente, en gardant à l’esprit que la construction de ce que nous appelons le Royaume de Dieu est un processus dans lequel nous devons impliquer différentes personnes. Nous devons nous rassembler pour avoir une voix forte et la faire entendre.

Comment avez-vous utilisé le mécanisme de l’examen périodique universel (EPU) ? Et pensez-vous que le nouveau gouvernement aura un impact sur son utilisation ?

L’EPU est un processus important car il révèle les obligations des pays en matière de droits humains. Nous avons rédigé un rapport sur les conséquences du mandat de Bolsonaro : c’était un véritable désastre, notamment en ce qui concerne l’économie extractive, le non-respect des lois environnementales et la destruction de l’Amazonie. Nous avons participé aux pré-sessions en août l’année dernière, et les pays ont fait des recommandations au Brésil en novembre. Notre objectif est maintenant de transmettre ces recommandations à la société civile et d’ouvrir la voie à des négociations visant à renforcer la responsabilité des entreprises en matière de droits humains. Pour ce faire, nous devons travailler aux niveaux local et international, en impliquant l’ensemble de la famille franciscaine dans le processus. Il ne sera pas facile de se remettre des dernières années, mais je pense que le nouveau gouvernement de Lula permettra une meilleure mise en œuvre de ces recommandations. Néanmoins, nous aurons besoin de pression internationale afin d’obtenir des changements importants dans la politique du pays.

Au cours de la dernière décennie, le Brésil a été classé comme le pays le plus meurtrier pour les défenseurs de la terre et de l’environnement. Avez-vous déjà ressenti ce risque ? Et que pensez-vous qu’il faille faire en termes de protection ?

Oui, bien sûr. Comme beaucoup d’autres personnes, j’ai fait l’objet de menaces régulières liées à mon travail et j’ai même été arrêté. Je fais maintenant partie d’un programme de protection. Au Brésil, les défenseurs des droits humains qui s’occupent des questions environnementales sont les plus exposés. Je pense qu’il est important de construire un réseau sur le territoire où les gens se protègent les uns les autres. Mais il est également nécessaire que le gouvernement fédéral mette mieux en œuvre les politiques liées à la protection des droits humains et des défenseurs de l’environnement. Avec le changement de gouvernement, nous disposons désormais de plus de moyens pour y parvenir.

Pour plus d’informations, consultez notre article principal sur les Franciscains au cœur de la protection des droits humains.

Il s’agit d’une traduction automatique. Nous nous excusons pour les erreurs qui auraient pu en résulter. En cas de divergence, la version anglaise fait foi.