Le Conseil des droits de l’homme se réunit pour sa 59e session du 16 juin au 9 juillet 2025. Vous trouverez ci-dessous toutes nos déclarations prononcées lors de cette session, dès qu’elles seront disponibles. Nos interventions passées sont disponibles ici.

Point 6 : Examen périodique universel – Bosnie-Herzégovine (2 juillet)

Tout en saluant le soutien apporté aux recommandations relatives aux droits des migrants et au droit à un environnement sain, FI a également exhorté le gouvernement à accepter les recommandations visant à renforcer les institutions chargées de garantir les droits de l’homme. Rappelant les conclusions du Rapporteur spécial sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, qui indiquaient que la situation constitutionnelle dans le pays était tendue, nous avons appelé le gouvernement à adopter et à mettre en œuvre les recommandations visant à renforcer le bureau du Médiateur.

• Déclaration complète (en anglais)

Point 6 : Examen périodique universel – Madagascar (1 juillet)

L’absence de mesures visant à lutter contre l’extrême pauvreté dans le contexte du changement climatique contribue à alimenter les migrations internes à Madagascar. Bien que les phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat soient de plus en plus fréquents, les autorités locales ne disposent pas des ressources et de l’expertise technique nécessaires pour venir en aide aux communautés déplacées. Lors de l’EPU de Madagascar, nous avons salué le lancement d’une stratégie nationale pour la sécurité humaine qui repose sur une approche fondée sur les droits humains, y compris le droit à un environnement sain.

• Déclaration complète (en français)

Point 6 : Examen périodique universel – Italie (30 juin)

Franciscans International a salué l’ouverture de l’Italie à dialoguer avec la société civile pendant le processus d’examen et s’est félicité de l’acceptation des recommandations relatives à l’adaptation au changement climatique, aux droits des prisonniers et à la répartition inéquitable des services de santé. En ce qui concerne la mobilité humaine, nous avons réitéré notre appel à l’Italie pour qu’elle respecte le droit international et garantisse aux migrants l’accès à des voies sûres et légales, dans le respect de leur dignité. Conscients de l’engagement de l’Italie à poursuivre les consultations avec la société civile et de son intention de présenter un rapport à mi-parcours, nous avons exprimé notre espoir que les recommandations acceptées seront mises en œuvre dans un délai raisonnable.

• Déclaration complète (en anglais)

Point 3 : Dialogue interactif avec le Rapporteur spécial sur les changements climatiques (30 juin)

Nous avons salué le dernier rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’impératif de la défossilisation de nos économies et avons fait écho à bon nombre de ses principales conclusions, notamment le fait que les entreprises du secteur des combustibles fossiles ont bénéficié d’une protection indue dans le cadre d’accords bilatéraux d’investissement, de contrats et d’accords entre investisseurs et États. Cette situation doit changer. Des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux efficaces doivent être mis en place et appliqués afin de tenir les entreprises responsables des violations des droits humains. En conséquence, Franciscans International a exhorté les États à participer activement aux négociations en cours en vue d’un traité contraignant sur les entreprises et les droits humains.

• Déclaration complète (en anglais)

Point 3 : Dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants (20 juin)

Dans une déclaration commune, nous avons exprimé notre inquiétude face à la tendance mondiale des États à adopter des politiques qui renforcent la déshumanisation et la criminalisation des migrants. Ces politiques se traduisent par un nombre croissant de migrants portés disparus ou victimes de décès et de disparitions qui auraient pu être évités. Cette tendance s’est également manifestée dans les procédures de détention et d’éloignement par le biais d’accords confidentiels avec des pays tiers qui ne respectent pas les garanties procédurales. Nous avons félicité le rapporteur spécial pour son approche en trois volets visant à prévenir les disparitions et nous avons appelé le Conseil à veiller à ce que les politiques et les cadres de migration soient fondés sur le droit international des droits de l’homme et à ce qu’ils donnent la priorité à la protection.

• Déclaration complète (anglais)

Point 3 : Dialogue interactif avec le Rapporteur spécial sur les exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires (18 juin)

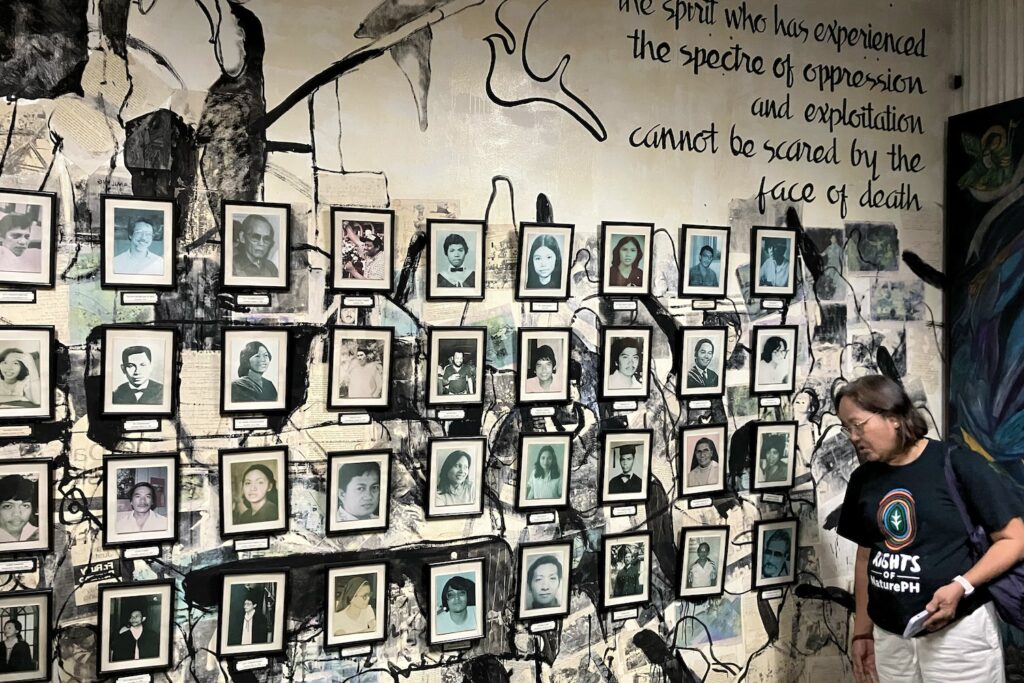

Aux Philippines, les familles des personnes tuées dans le cadre de la « guerre contre la drogue » continuent de subir des menaces, des actes de harcèlement et des représailles. Dans leur quête de justice, elles sont également victimes d’attaques en ligne visant à les discréditer et à les intimider, une tendance qui s’est intensifiée après l’arrestation de l’ancien président Rodrigo Duterte.

Dans une déclaration commune, nous avons appelé les États membres des Nations unies, y compris les Philippines, à garantir la protection et le soutien des familles qui demandent réparation. Nous avons également exhorté le gouvernement à inviter le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires à effectuer une visite officielle dans le pays.

• Déclaration complète (en anglais)

Déclarations écrites

Réduction de l’espace civique aux Philippines : attaques contre les défenseurs des droits humains et les organisations de la société civile

Malgré une société civile dynamique comptant plus de 60 000 organisations, l’environnement reste extrêmement difficile aux Philippines pour les personnes qui critiquent les politiques de l’État et travaillent sur des questions liées aux violations graves des droits humains et à la responsabilité. Les attaques et le harcèlement à l’encontre des défenseurs des droits humains sont fréquents et restent impunis. Après avoir documenté de nombreux cas de ce type avec des partenaires locaux, Franciscans International a présenté une série de recommandations au gouvernement afin de renforcer l’espace civique et de protéger les personnes qui œuvrent pour la défense des droits humains.

• Déclaration complète (en anglais)

Droits humains des migrants

Selon les estimations de l’OIM, au moins 52 500 personnes sont mortes lors de migrations liées à des crises humanitaires depuis 2014. Ces chiffres sont très certainement largement sous-estimés par rapport au nombre réel de personnes disparues dont le sort reste inconnu : pour la seule année 2024, l’organisation non gouvernementale Caminando Fronteras a recensé 9 757 migrants disparus alors qu’ils tentaient de traverser entre l’Afrique et les îles Canaries. Franciscans International a réaffirmé la nécessité pour les États de fournir aux migrants des itinéraires sûrs et viables vers leur destination et a appelé à des efforts multidisciplinaires pour identifier et informer les familles des migrants retrouvés, vivants ou décédés.

• Déclaration complète (en anglais)

Situation des droits humains au Sri Lanka : responsabilité, vérité et justice concernant les attentats du dimanche de Pâques 2019

Six ans après les attentats du dimanche de Pâques, le nombre exact de personnes tuées dans les attentats à la bombe reste incertain, avec une différence de 56 victimes selon les différentes enquêtes et investigations menées par les autorités. L’impact sur leurs familles est profond, car elles ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ni aide. Bien que plus de 40 procédures pénales aient été engagées en relation avec les attentats, la plupart sont toujours en cours. Il convient de noter que les procédures engagées contre des fonctionnaires influents ont été retardées à plusieurs reprises. En prévision de la 59e session du Conseil des droits de l’homme, Franciscans International a soumis plusieurs recommandations visant à garantir la transparence, la responsabilité et la justice pour les victimes des attentats.

• Déclaration complète (en anglais)

Photo: UN Photo / Jean Marc Ferré

Il s’agit d’une traduction automatique. Nous nous excusons pour les erreurs qui auraient pu en résulter. En cas de divergence, la version anglaise fait foi.